■ 教王護国寺 東寺 ■ |

|

| 慶賀門 |   堀に囲まれた宝蔵 堀に囲まれた宝蔵 |

慶賀門(内側から撮影) 慶賀門(内側から撮影) |

慶賀門から境内を見渡すとこのエリアが車両通行可能で大型バスも駐車。 ここから五重塔が堀越しに逆光だがいい感じで見えるので撮影に挑戦。 五重塔をシルエットにして紅葉と柳が風流に感じる景観。 |

慶賀門からの景観 慶賀門からの景観 | | |

駐車した所から五重塔を撮影 駐車した所から五重塔を撮影 |

■ WEB編集について |

北大門と中塀 北大門と中塀 手水舎 手水舎 |

食堂 食堂 中塀の先に宝物館 中塀の先に宝物館 |

まず大師堂に向かう。

中門をくぐり右手に大日堂、左手に大師堂(西院御影堂)を拝見できる。

礼堂は入母屋造、中門は切妻造、大師堂は緩やかな勾配の総檜皮葺の屋根が美しさを際立たせている。

|

西院御影堂への中門 西院御影堂への中門 大日堂 大日堂 大師堂(西院御影堂)南側から撮影 大師堂(西院御影堂)南側から撮影 |

大日堂 大日堂 大師堂(西院御影堂)北側から撮影 大師堂(西院御影堂)北側から撮影 | | |

…毘沙門堂 |

大師堂(西院御影堂) 大師堂(西院御影堂) 毘沙門堂 毘沙門堂 |

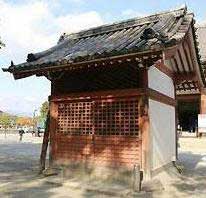

毘沙門堂の中門 毘沙門堂の中門 毘沙門堂 毘沙門堂 |

| 大師堂(西院御影堂)と毘沙門堂の一画は塀に沿って多くの供養塔が並んでいる。 各年代に建てられたもので長い歴史によって現在があり、若いカップルが真剣に見学してるのを見て微笑ましく思った。 |

供養塔群 供養塔群 供養塔群 供養塔群 |

不明な堂宇 不明な堂宇 三面大黒天と不動明王の堂宇 三面大黒天と不動明王の堂宇 |

大師堂の脇を通り抜けて中門を出た所の広い境内に石柱によって囲われた場所がある。

中央に観音菩薩像とみられる像があり周囲に墓石や寄進した石柱がある。

隣には食堂(じきどう)がある。

|

食堂(じきどう) 食堂(じきどう) |

| | |

|

講堂側から夜叉神堂、食堂を見ると下記の3枚並べた映像 |

||

これまでの境内は無料で見学できる部分です。 この先、拝観受付で入場券を購入すれば、券を見せれば出入り自由となる仕組みです。 入場して左手に瓢箪池を中心とした庭園があり、反対側に南大門から続く金堂、講堂が並び、食堂は納経所の役目もしている。 入口のそばに冬支度をした不二桜が聳えている。 大きな石で囲まれ高い土盛りした所に背の高い不二桜が植えてあるから、どこからでも見えます。 ここから園路を歩きながら紅葉を撮影してみました。 |

拝観受付 拝観受付 南北に繋がる堂宇群 南北に繋がる堂宇群 |

不二桜 不二桜 | | |

…講堂 (国重文) 講堂は825年(天長2年)空海によって着工され835年(承和2年)頃に完成した。 その後、台風や地震で大破し度々修理を重ねてきたが、1486年(文明18年)の土一揆で焼失。 現在の講堂は1491年(延徳3年)に再建された堂宇で旧基壇上に建築された。 建築様式は単層入母屋造で純和風です。 金堂が顕教系の薬師如来が本尊だが、講堂には大日如来を中心とする密教尊が安置してある。 曼荼羅という言葉を高野山で知ったが、ここにはその曼荼羅が立体曼荼羅で安置してある。 大日如来を中心とした五智如来、五菩薩、五大明王、梵天、帝釈天の二十一体の仏像が曼荼羅の配置で安置してある。 これが空海の密教の教えを表現する立体曼荼羅で密厳浄土の世界になる。 須弥壇中央の如来部は国重文だが、それ以外はすべて国宝だと知り大変驚き鑑賞した。 |

講堂入口 講堂入口 食堂側から撮影 食堂側から撮影 |

講堂出口 講堂出口 食堂側から撮影 食堂側から撮影 |

…金堂 (国宝) 南大門から北へ向かい金堂、講堂、食堂(じきどう)と直線的に並ぶ伽藍配置や各建物の規模は平安時代の創建のままです。 その中で中心の堂宇が金堂で最も早く完成した。 しかし1486年(文明18年)の土一揆で惜しくも焼失。 現在の堂宇は1603年(慶長8年)、豊臣秀頼の寄進により再建したものです。 建築様式は入母屋造本瓦葺で外観は二重に見える。 和様と唐様の併用で、貫や肘木を多用して高い天井を支えている。 |

瓢箪池から撮影 瓢箪池から撮影 金堂正面 金堂正面 |

瓢箪池から撮影 瓢箪池から撮影 五重塔側から撮影 五重塔側から撮影 |

内部は広い空間の中に、本尊の薬師如来像と脇侍の日光菩薩像、月光菩薩像の三体(いずれも国重文)が安置されている。 中尊の像の高さは2.88m、台座と光背を含めると10mに達する大きな像です。 また中尊の光背には七仏薬師像が配され、台座の下には薬師如来の眷属の十二神将像が配されている。 |

金堂入口 金堂入口 金堂を講堂側から撮影 金堂を講堂側から撮影 |

金堂出口 金堂出口 金堂を講堂側から撮影 金堂を講堂側から撮影 |

| 金堂の拝観が終わって五重塔方向に向かう。 その後、八島社、八幡宮、灌頂院、本坊と全体を見学する予定です。 | ||

|

||